Forschungsgeschichte der Vetterhöhle (Kat.-Nr. 7524/30a)

2005-2006

Plan der Vetterhöhle als PDF-File (DIN A0, Stand: Januar 2015)

Juni 2005

Die Vetterhöhle hat inzwischen richtige Schachtmaße angenommen. Sie ist jetzt auf einer Tiefe von 20 Metern ausgegraben und hat uns so manche technische "Meisterleistung" abverlangt. Wir, die Kerngrabungsmannschaft, sind ziemlich stolz auf unsere Leistung und danken den leider nur Wenigen, die uns mit ihrem Kommen immer mal wieder unterstützt haben.

Bisher wurden mehr als 100 Tonnen Material aus dem Schacht an die Oberfläche geschafft. Wohlgemerkt alles per Hand! Überwiegend handelte es sich dabei um Schutt, der durch frostgesprengte Kalksteine entstanden ist.

Der Schachtinhalt dürfte holozänen Ursprungs sein, bestand aber zum Zeitpunkt der Verfüllung der Vetterhöhle aus großen Blöcken und größeren Steinen. Da unsere laufenden Temperaturmessungen ergeben haben, dass bis in den Frühsommer hinein bis in eine Tiefe von ca. 13 Meter im Schacht Frost herrscht, dürften diese großen Blöcke und Steine erst in den letzten 10.000 Jahren zu dem Schutt zerfallen sein, den wir auf den ersten 13m Tiefe angetroffen haben.

Bei 13 Meter Tiefe zwang uns die "Höhle" einen Versatz einzubauen, weil der Schachtboden massiv war bzw. die Felswand, an der wir uns die ganze Zeit entlang gruben eine Terrasse ausbildet. Wir frohlockten schon jetzt die andere Schachtwand gefunden zu haben. Leider war dem nicht so, es handelte sich lediglich um einen sehr großen, massiven Felsblock, dem wir auch nicht zu Leibe rücken wollten. So haben wir uns zunächst um den Fels "herumgegraben". Dies erforderte einen horizontalen Vortrieb im losen Schutt, was bezüglich Verbau eine große Herausforderung war.

Massiver Holzverbau

Februar 2006

Die weitere Grabung wurde mit viel Enthusiasmus von einigen "Verrückten" weitergetrieben. Bei einer Tiefe von 22 Metern erreichten wir eine Spalte, die sich mehrere Meter nach unten an der nördlichen, äußeren Verbauwand öffnete. Der Luftzug zog mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 2,2 m/s) in diese Spalte. Nur leider war sie mit 25 Zentimetern zu eng, um sie sogleich zu befahren. Erst eine Erweiterung der Spalte auf ein für Höhlenforscher erträgliches Maß erschloss sie für eine Erkundung. Petra und Andi (unsere Schmalsten) konnten die Spalte auf einer Länge von mehreren Metern und einer Tiefe von sechs Metern erkunden. Wobei die Spalte eigentlich nirgends breiter als 40 bis 45 Zentimeter ist. Schnell wurde klar, dass es sich "nur" um eine Abrisskluft handelt und Andi stellte fest, dass sich der Luftzug, nicht wie zunächst geglaubt, in die Spalte "verzieht", sondern vielmehr nur etwa ein Meter darin "läuft", um dann wieder im Versturz unseres Grabungsschachtes zu verschwinden. Also ließen wir die Spalte buchstäblich links liegen, um weiter nach unten zu graben.

Etwa sechs Meter tiefer öffnete sich hangeinwärts wiederum eine Spalte, deren Boden 45 Grad schräg nach unten führte. Wir waren schon dem Jubeln nahe, weil es schien, dass das Graben nun ein Ende haben könnte - höchstens noch ein bisschen.

Bei der ersten Befahrung zeigte sich Richtung Blaubeuren (Süden) eine kleine Kammer, höchstens 70 Zentimeter hoch mit Versturzboden (was sonst) und einigen hübschen Sinterkleinformen. Bald wurde aber klar, dass es sich dabei aber um die Decke einer verfüllten großen Halle handeln muss. Also wurde weiter gegraben. Nochmals drei Meter tiefer (33 Meter) stießen wir auf eine bergwärts gerichtete Fortsetzung dieser Halle. Hier gab es schon "richtige" kleine Stalagmiten und die Fortsetzung war bequem begehbar. Dummerweise nur auf vier bis fünf Meter Länge. Und der Luftzug zeigte uns wieder mal den Weg nach unten. Getreu unserem Motto: Das muss tiefer, ging es also weiter mit dem Eimertransport mit inzwischen drei elektrischen Winden. Eine der Winden bildete einen Schrägaufzug aus der bergwärtigen Fortsetzung.

Am 1. Mai 2006 erreichten wir bei einer Tiefe von 37,5 Meter einen zunächst ziemlichen engen horizontalen Durchschlupf Richtung Blaubeuren. Es war unser "Tor der Hoffnung", und es führte zur Entdeckung der Herbert-Griesinger-Halle (HGH). Eine schon ziemlich imposante Halle für unsere Verhältnisse auf der Schwäbischen Alb. Mit einer Länge von fast 20 Metern, einer durchschnittlichen Breite von 15 Metern und einer Höhe von bis zu 15 Metern standen wir doch ziemlich überrascht in dem großen Hohlraum. Wir hatten in dieser Tiefe eigentlich eher mit kleineren Hohlräumen gerechnet. Aber was soll's - in jedem Fall eine schöne Entdeckung.

Nun, der Luftzug wies uns weiterhin den Weg, glaubten wir, bis Andis Nase mal wieder bewies, das er sie nicht nur zum "ich habe Schnupfen" hat. Ziemlich im Eingangsbereich der HGH "schnüffelte" er im Boden- und Wandschutt herum und buddelte sich dann an einer Stelle ein gutes Stück in den Schutt hinein. Mit jedem Stein, den er dort praktisch allein herausholte, wurde der Luftzug vorne an unserer Grabungsstelle weniger und verlagerte sich in den Eingangsbereich der HGH. Entsprechend verstärkte sich der Luftzug an "seiner" Grabungsstelle. Also wurde kurzerhand beschlossen ihm dort hinten zur Hand zu gehen. Ich möchte jetzt die wochenlangen Grabungsarbeiten durch 15 Meter schwerem Verbruch insofern abkürzen, als gesagt werden muss: Es war eine fantastische Leistung von Udo, Fritz, Tobias und Andi, die teilweise auch noch in der Woche nach Feierabend stattfand.

Und dann war es soweit. Kurz vor dem Durchbruch in den "Palast der Winde" (PDW) konnte man schon ein starkes Hallen hören, wenn man den "Höhlenforscher-PUI-Ruf" von sich gab.

Udo betrat - oder vielleicht besser - erschlufte den Palast der Winde zuerst. Es dauerte noch einen weiteren Tag, bis er den Zustieg soweit erweitern konnte, damit alle anderen auch durch passten. Inzwischen haben nämlich die meisten von uns durch die fast vierjährige Graberei viele Muskeln entwickelt ...

Der PDW ist fast dreimal so groß wie die HGH. Er hat teilweise schöne Sinterformationen an Wänden und Boden, ist aber ähnlich wie die HGH sehr stark verstürzt. Allein ein Versturzblock hat die Maße fünf mal sechs mal acht Meter. Wirklich gigantisch was sich hier mal abgespielt haben muss. Durch diesen starken Verbruch liegt die Halle auch sozusagen schräg im umgebenen Gestein.

Versturzblöcke mit HöFo im "Palast der Winde"

Im "Palast der Winde"

Juni 2006

Schon während der Vermessung des PDW steckten vor allem die sehr schlanken Mitglieder des Teams ihren Kopf in jede noch so enge Spalte, von denen es aufgrund der Versturzblöcke genügende gibt, denn es könnte sich ja eine Fortsetzung dahinter verbergen. Einige Spalten waren auch befahrbar, was sich bei wirklich engen Schlufen allerdings viel zu komfortabel anhört. Sie endeten entweder schnell oder man erschien nach Unterquerung der Versturzblöcke wieder in einem anderen Teil des PDW.

Da es bisher eigentlich immer nach unten weiter gegangen war, wurde auch der untere Teil des PDW zuerst und am intensivsten nach Luftzug und möglichen Fortsetzungen untersucht. Als dann im obersten Teil der Halle eine Spalte unter einem Überhang erstmals inspiziert wurde, tat sich im Boden plötzlich ein Loch mit etwa 1m Durchmesser auf das als Kamin nach unten führt - die Fortsetzung.

An einem Sicherungsseil steigt man etwa 10m nach unten in einen Raum, etwa halb so groß wie die HGH.Hier war die Höhle wieder einmal zuende.

Mit dem Grundsatz "Es muss tiefer" und "Wo ist der Luftzug?" wurde im unteren Teil des Raumes eine Stelle zum Graben identifiziert...

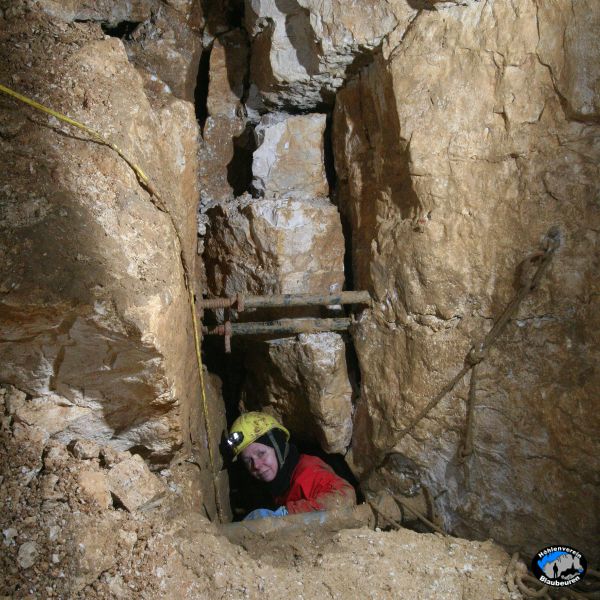

Heute zwängt man sich mit den Füßen voran in eine sehr schmale, vertikale Spalte mit Knick, die nach etwa 2m nach unten weiter wird, man sollte also beim hinunterrutschen die inzwischen eingebauten Steigsprossen nicht verfehlen.

Abstieg in die "Walhalla"

An den Sprossen steigt man weitere etwa 8m an einer Felswand hinunter und steht am oberen Ende einer fast 45 Grad steilen Schutthalde. Klettert man nun hier ein paar Meter hinunter, hat man den Eindruck, das Helmlicht wäre ausgegangen, man sieht - nichts.

"Walhalla", von rechts oben erfolgt der Abstieg

Ein lockerer Spruch sagt, dass Höhlenforscher nichts suchen, und zwar möglichst viel Nichts.

Davon ist in der Walhalla einiges vorhanden. Man kann, genügend Licht vorausgesetzt, den Blick richtig in die Ferne schweifen lassen.

Inzwischen sind 2,1km Vetterhöhle entdeckt und vermessen. Die Verbindung zur Blautopfhöhle wurde über das Wolkenschloß hergestellt, daher spricht man heute vom Blauhöhlensystem. Es wurde alles gefunden, was das Herz eines Höhlenforschers höher schlagen lässt, vor allem Hallen einer Größe, die man bisher auf der Alb für unmöglich gehalten hätte.

Im Dezember 2006 befindet sich das Ende der Höhle im Norden fast genau unter der B28. Dieses Ende ist wieder einmal ein Versturz und es wird wieder einmal gegraben...

[Stand: 2006]

Nach Oben

Vorherige Seite Nächste Seite