>>> zur Vetterhöhlen-Telemetrie

>>> zur Bärentalhöhlen-Telemetrie

>>> zur Steebschacht-Telemetrie

Das von Felix Ziegler entwickelte CaveLink-Gerät wurde und wird bereits sehr erfolgreich als Höhlen-Kommunikationsgerät eingesetzt.

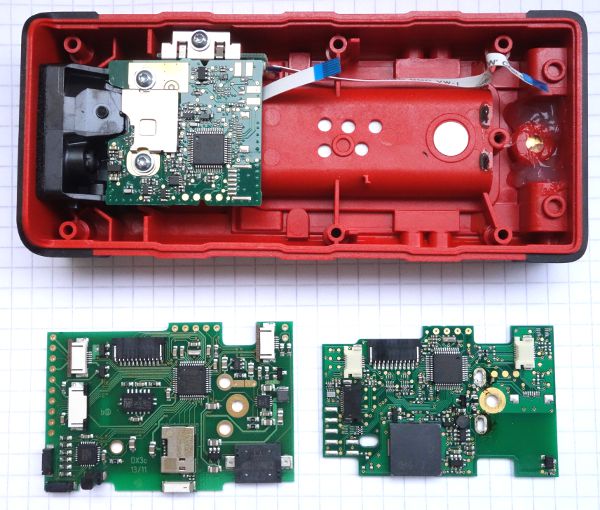

Das CaveLink-Gerät mit eingebauter Batterie

Aufgrund seiner technischen Daten und die Einspeisung der Signale in den leitfähigen Untergrund mittels Erdstrom-Antennen ermöglichen die Geräte eine sichere Verbindung durch mehr als 1km Fels oder Erde.

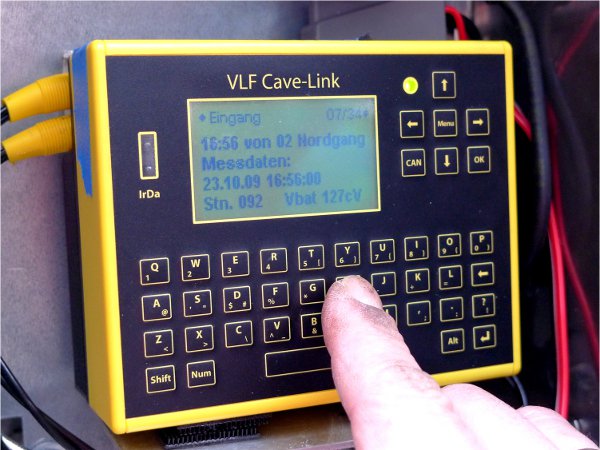

Das CaveLink-Gerät im Feldeinsatz mit angeschlossenen Antennenkabeln

Da auf der schwäbischen Alb solche Entfernungen kaum vorkommen, arbeiten wir mit kürzeren Antennen.

Technische Daten der CaveLink-Geräte V2:

| Frequenzbereich: |

20 kHz - 140 kHz |

| Abstimmschrittweite: |

1 Hz |

| Empfänger-Bandbreite: |

300 Hz |

| Empfänger-IP3: |

+15 dBm |

| Modulationsverfahren: |

4-PSK |

| Übertragungsrate (ungestört) |

ca. 13 Bytes (8bit) /Sec (104 Baud) |

| Sender / Empfäger-Steuerung: |

ARQ |

| Sender-Ausgangsleistung (interner Akku): |

≤20 Watt |

| Empfänger-Grenzempfindlichkeit: |

-128 dBm = 90 nV an 50 Ω

|

| Stromverbrauch: Standby: |

<100 µA |

| Empfänger: |

30 mA |

| Sender: |

70 mA + Sender-Ausgangsleistung

|

| Abmessungen: (LxBxH) |

95mm x 118mm x 51mm |

| Gewicht (mit Batterie) |

650g |

CaveLink beschreibt jedoch nicht nur das einfache "Endgerät", sondern ein komplettes System von Zusatzgeräten und Sensoren, welche eine drahtlose Übertragung von so gut wie allen messbaren Parametern an die Oberfläche erlauben. Dabei kann auch jedes Gerät im Berg als Relaisstation verwendet werden, um auch sehr große Entfernungen zu überbrücken.

Die Daten werden von der Oberflächenstation über ein GSM-Modul direkt an einen Server übertragen. Dort erfolgt eine Speicherung und Aufbereitung als PDF-File, um die Informationen für jedermann im Internet zugänglich zu machen.

Unter www.vetterhoehle.de , www.baerentalhoehle.de und www.steebschacht.de sind die Daten der Vetterhöhle, Bärentalhöhle und des Steebschachtes abrufbar; ein Link ist auch hier auf der Homepage unter "Vetterhöhle", "Bärentalhöhle" und "Steebschacht" zu finden.

Die Messungen erfolgen normalerweise jede halbe Stunde, die Übertragung und die Generierung des PDF-Files alle 1-2 Stunden.

Bei aktuellen Ereignissen, wie zum Beispiel schnell ansteigendes Hochwasser, können diese Zeiten über ein normales Mobilfunkgerät jederzeit geändert werden.

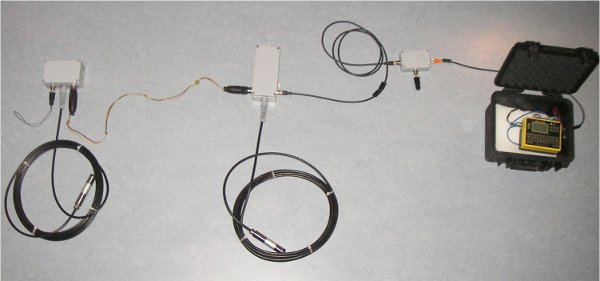

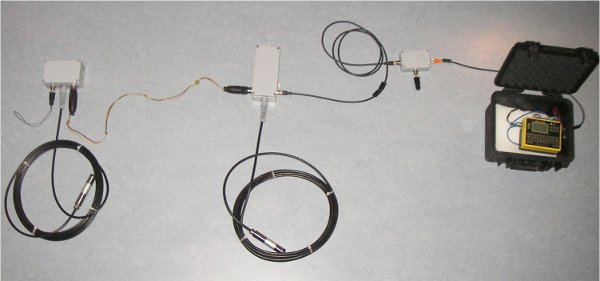

Eine in der Höhle eingebaute Messstation besteht aus einem CaveLink-Gerät und den für die spezielle Stelle vorgesehenen Sensoren. Das Bild zeigt zwei Drucksensoren, welche zur Wasserstandsmessung verwendet werden, einen Lufttemperatursensor und das CaveLink-Gerät.

Alle Stecker, Kabel und Gehäuse sind selbst in den trockenen Höhlenbereichen wasserdicht ausgelegt.

Als Verbindungskabel wird sogenanntes "Feldkabel" mit zwei Adern verwendet. Darüber wird die Stromversorgung der Sensoren sowie in Gegenrichtung die Daten übertragen.

Die Telemetrie-Konfiguration in der Vetterhöhle zur 2x Wasserstands- und 3x Temperaturmessung

Mit den benötigten Akkus werden die Geräte in wasserdichten Koffern geschützt in der Höhle deponiert.

Gerät mit Akku und Temperatursensor (rechts) in der Vetterhöhle

Die Montage von Sensoren, hier des Wasserstandsensors im Wolkenschloss, ist manchmal etwas aufwendiger.

Montage der Wasserstands- und Wassertemperatur-Sensoren im Wolkenschloss

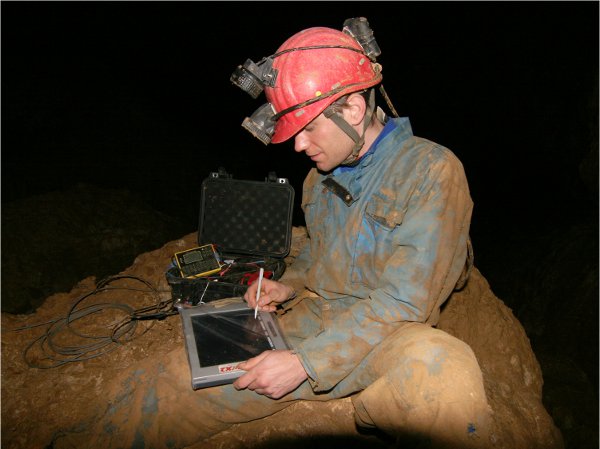

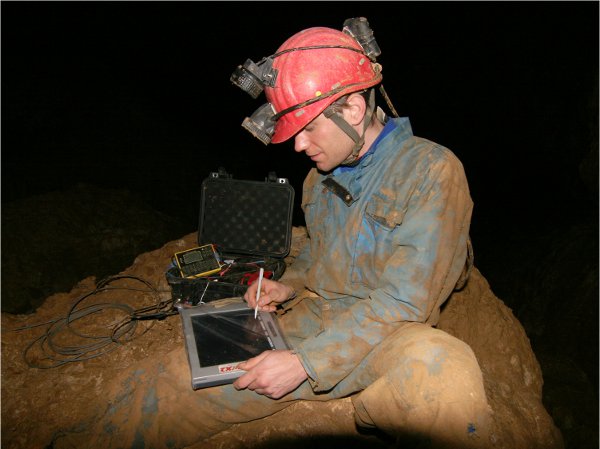

Zur Konfiguration und auch zum Einspielen von neuer Software benötigt man auch einmal einen Rechner in der Höhle. Dabei haben sich am besten Tablet-PCs bewährt, da man keine Tastatur benötigt und der Rechner mit einer Plastikfolie leichter höhlenfest zu machen ist.

Programmierung der CaveLink-Telemetrie in der Vetterhöhle

Folgende Sensoren werden momentan in der Vetterhöhle, Bärentalhöhle und Steebschacht eingesetzt:

- Lufttemperatur

- Wassertemperatur

- Luftdruck

- Luftfeuchte

- Wasserdruck (Wasserstand)

- Windgeschwindigkeit

- Kohlendioxid-Konzentration

- Sauerstoff-Konzentration

- Regen (Aussenstation)

Übliche Windrad-Anemometer sind in Höhlen nur sehr beschränkt einzusetzen, da die Lager in der feuchten und lehmigen Umgebung nur eine sehr kurze Lebensdauer haben und die Windräder manchmal betauen und deshalb wegen Unwucht durch Wassertropfen nur schwer anlaufen.

Daher kommt ein Anemometer ohne bewegliche Teile auf der technologischen Basis eines Hitzedrahtanemometers zum Einsatz, welches jedoch eine Richtungsinformation des Luftstroms liefert und Windgeschwindigkeiten ab etwa 0,01m/s anzeigt. Auf den Bildern sieht man das in einem Rohr eingebaute Gerät in der Bärentalhöhle.

CaveLink und Sensoren in der Bärentalhöhle

Alle verwendeten Sensoren haben alle eine sehr hohe Auflösung und Genauigkeit.

Die Hitzedraht-Anemometer wurden in einem Windkanal der Fa. Testo kalibriert. Diese Kalibrierung ist auf DKD rückführbar.

Anemometer bei der Kalibrierung

Außenstation der Vetterhöhle mit Felix Ziegler (rechts) und Markus Boldt

Interessante Ereignisse:

Vetterhöhle:

Ein schönes Beispiel eines mittels Telemetrie zu verfolgenden Hochwassers ereignete sich im Januar 2011. Das am 17.1.2011 aufgenommene Teiemetrie-Diagramm vom Hochwasserstand im "Wolkenschloss" und in der "Abzweighalle" zeigt einen maximalen Abfluss am Blautopf von etwa 20m3/s und einen Pegelstand im "Wolkenschloss" und in der "Abzweighalle" von etwa 2,8m, das ist mehr als 2m über dem Normalpegel.

In der "Abzweighalle" bildete sich ein See und das "Wolkenschloss" war nicht mehr zu befahren, da der Wasserstand den Zugang blockierte:

Hochwasser (Wasserstand etwa 2,8m) in der Abzweighalle

So sieht die Halle ohne Hochwasser aus

Bärentalhöhle:

Die Bewetterung der Bärentalhöhle reagiert sehr stark auf die Außentemperatur. Der Luftstrom in der Höhle ist bei Temperaturen über 8,5°C höhlenauswärts gerichtet. Bei niedrigeren Temperaturen und höhleneinwärts gerichteter Bewetterung bricht der in der Alb übliche CO2-Gehalt von etwa 0,7% sehr schnell zusammen, da die Höhle mit fast CO2-freier Außenluft freigeblasen wird.

In der Übergangszeit, wenn die Außentemperatur zwischen Tag und Nacht über die 8,5°C-Grenze schwankt, ändert sich der CO2-Gehalt jeden Tag sehr stark:

Höhlenfunk, Gesetzliche Grundlagen

Die "Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen", kurz Bundesnetzagentur (BNetzA) ist für die Regulierung der Frequenzen in Deutschland zuständig.

Die Verfügung Nr. 4/2010 geändert mit Vfg. 2/2014 der BNetzA beinhaltet die Allgemeinzuteilung für induktive Funkanwendungen:

"

"

Da die Übertragung beim sogenannten Höhlenfunk induktiv erfolgt und sich aufgrund des leitfähigen Mediums kein abgestrahlter elektrischer Anteil und damit auch keine elektromagnetische Welle ausbilden kann, sowie durch die Verwendung einer sogenannten Erdstromantenne handelt es sich um eine induktive Funkanwendung.

In der Verfügung werden für die Allgemeinzulassung feste Grenzwerte in dBμA/m für die magnetische Feldstärke aufgeführt, wie sie in 10m Abstand von der Sendeantenne nicht überschritten werden dürfen.

Mittels einer kalibrierten Rohde & Schwarz H-Feld Loop-Messantenne und einem mit den Korrekturdaten der Messantenne geladenen Agilent-Spektrumanalysator wurde die magnetische Feldstärke gemessen.

Die Messung erfolgte gemäß den Normen ETSI EN 300 330-1 V1.7.1 und ETSI EN 300 330-2 V1.5.1.

Messaktivitäten an der Außenstation der Vetterhöhle

Die im folgenden Bild rot eingezeichneten Grenzwerte werden bei der Verwendung des CaveLink-Gerätes an der Außenstation der Vetterhöhle nicht überschritten. Der Sendepegel liegt mit 43,1dBμA/m um 22,9dB unter dem bei 132kHz Sendefrequenz gültigen Grenzwert von 66dBμA/m.

Die Sendefrequenz bei 132kHz liegt an der oberen Grenze des Arbeitsbereiches der CaveLink-Geräte. Die Erdstromantenne arbeitet mit besserem Wirkungsgrad als bei niedrigeren Frequenzen, dadurch ist die erzeugte magnetische Feldstärke maximal (worst case). Der Abstand zum Grenzwert vergrößert sich bei niedrigeren Frequenzen.

Da sich bei verschiedenen Aufnahmen des an der Antenne anliegenden Empfangs-Frequenzspektrums ein im oberen Frequenzbereich ungünstiger Störpegel herausstellte, werden aktuell nur Frequenzen unter 90kHz außerhalb der Schutzbänder der Normalfrequenz-Sender benutzt.

Jede Station arbeitet auf vorher mit einem Spektrum-Analysator ausgemessenen, freien Frequenzen, auf denen Störungen so weit möglich ausgeschlossen werden können.

Die Beschränkungen bezüglich magnetischer Feldstärke gemäß der Verfügung Nr. 4/2010 geändert mit Vfg. 2/2014 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen werden eingehalten.

Weitere Informationen zum CaveLink-Gerät gibt es hier.

[Stand: Nov. 2019]

nach oben