Forschungsgeschichte der Bärentalhöhle

(Kat.-Nr. 7623/06) Schelklingen-Hütten

2008-2010

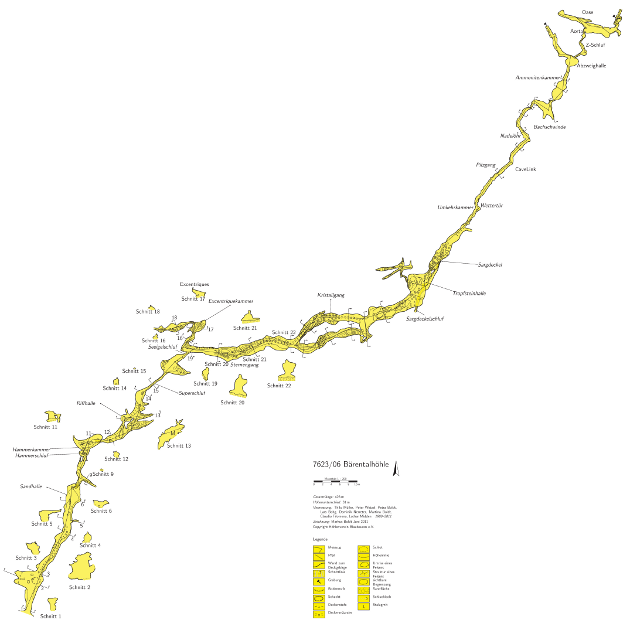

Plan der Bärentalhöhle (PNG, 2500x2500 Pixel)

2008

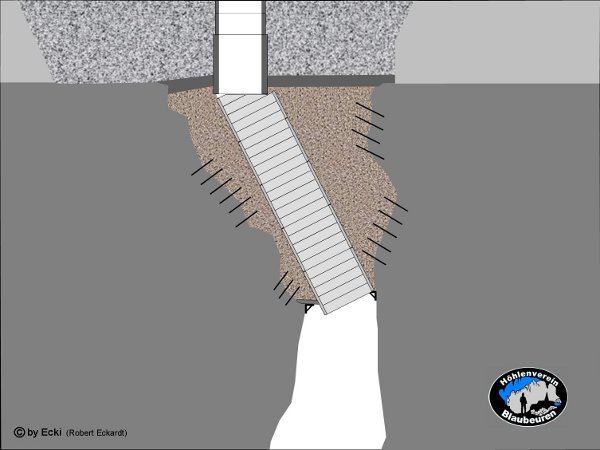

Dieses Jahr sollte das elfte internationale „Jugend - Höhlenforscher - Lager“ stattfinden. Die Bärentalhöhle wurde in allen Kursen eingebaut. Vermessung, Geologie und Forschungstechniken. Zwei große Gesteinsbrocken, die im Sediment des Grabungsganges eingeschwemmt waren, wurden genutzt, um den Teilnehmern des Zeltlagers die sogenannte „Spaltkeiltechnik“ zu erklären. Das sehr interessante Sedimentprofil an der Grabungsstelle konnte im Geologiekurs analysiert und interpretiert werden. Im Sommer und Herbst 2008 konnten einige Meter weiter gegraben werden. Einige Teilnehmer des Zeltlagers wurden von der Spannung der Grabung angesteckt und so konnte bis zum Beginn des Fledermausschutzes fast jedes Wochenende gegraben werden. Anfang November wurde der hintere aufgegrabene Teil neu vermessen.

Ende November 2008 wird das Forschungsobjekt Bärentalhöhle vom Höhlenverein Blaubeuren übernommen. Im Winter wurde der komplette Höhlenplan von Markus Boldt im Modellierungsprogramm Therion digitalisiert.

2009

Im April fand die erste Grabung dieses Jahres statt. Hier bemerkten wir, dass die sehr stark ausgebildete Druckröhre (ca. 60cm hoch) nach oben zieht. Am zweiten Termin konnten wir die Druckröhre weiter nach oben verfolgen. Der Grabungsgang bekam so eine Höhe von 1,70m.

Sehr interessant an dieser Stelle sind die Sedimentstrukturen. Sie zeigen deutlich eine Rinnensedimentation, wie sie in einem Bach entsteht. Im oberen Bereich sind feinkörnige bis lehmige Sande vorhanden, dann folgt ein Horizont mit größeren Gesteinsbruchstücken (Versturz), dem dann wiederum, mehr oder weniger abrupt, stark verfestigte Lehme, mit Mangankrusten folgen.

Diese drei verschiedenen Ablagerungen stellen, so vermuten wir, die Verfüllung von den letzten zwei Eiszeiten dar. Die verfestigte Schicht im unteren Bereich könnte die vorletzte Eiszeit (Riß) widerspiegeln, die lockeren Sedimente über dem Versturzhorizont die letzte Eiszeit (Würm).

Die Decke weist an dieser Stelle des Ganges keine Druckröhre mehr auf, sondern geht in eine flache Decke über. Weitere Grabungen zeigten, dass wir uns nun vermutlich in tektonisch beanspruchten Bereichen der Höhle bewegten (Risse in den anstehenden Höhlenwänden). Die flache Decke zeigte im oberen Bereich einen ca. 2cm hohen Riss, der teilweise mit Lehm, teilweise Luft erfüllt war. Aus dieser kleinen Deckenritze fühlten wir einen mäßig starken, aber kontinuierlichen Luftstrom Richtung Höhlenausgang! Seit Beginn der Grabung 2002 der erste Luftzug! Messungen mit einem gewöhnlichen Anemometer ergaben 2,8m/s bei ca. 25°C Außentemperatur.

Die Decke wurde gesichert, indem die mehr oder weniger lockeren Platten abgenommen wurden. Größere Gesteinsbrocken, die ins Sediment eingebettet waren, wurden mit Elektromeißeln zerkleinert. Bald entstand zwischen Decke und Sedimentfüllung eine lufterfüllte Spalte, die den Blick in einen kleine Kammer preis gab. Die Größe dieser Kammer beläuft sich auf ca. 1m Höhe, 2m Länge und ca. 50cm Breite. Der erste, seit langer Zeit wieder, größere lufterfüllte Raum!

Die Grabungen diesen Herbst zeigten, dass die Kammer im hinteren Bereich wieder bis zur Decke mit Lehm verfüllt ist, da die Decke, an der eine Initialkluft zu erkennen ist, senkrecht nach unten zieht. Aus dem rechten Bereich der Kammer kommt uns der Luftstrom entgegen, immer noch aus einer ca. 0,5cm breiten Ritze zwischen Decke und Sediment. Ein Gesteinsbrocken, der, seiner Form nach zu urteilen, von der Decke vor langer Zeit abgebrochen sein muss, muss nächstes Jahr als erstes entfernt werden. Eine kleine Fransenfledermaus, die sich schon etwas früher zum Schlafen entschlossen hat, lässt uns das Forschungsjahr 2009 in der Bärentalhöhle schon Mitte Oktober beenden.

2010

Die Grabungsarbeiten konnten im Jahr 2010 bereits, Dank des neuen Fledermausschutzgesetzes, schon am 3. April starten. Bei diesem Termin konnte erstmals die Höhlen-AG vom Gymnasium Blaubeuren teilnehmen. Wir gruben am hinteren Ende der Kammer weiter und tatsächlich zog hier die hintere rechte Wand bald nach oben.

Entdeckung der Bachschwinde

Am 10. April nach einem etwa 1m leicht nach oben führenden Schluf öffnete sich uns eine kleine Halle. Wir nannten sie Bachschwinde. Die erste lufterfüllte Halle nach acht Jahren Grabungszeit! Ein kleines Stück mehr für der Bärentalhöhle, aber ein großer Erfolg für uns!

Butrind Pacoli am Durchschlupf in die "Bachschwinde" am Entdeckungstag

In der Halle, die leicht schräg an eine dicke Mergelbank angelegt ist, befindet sich ein trocken gefallenes Gerinne, dass sich ca. 30cm in das Sediment eingeschnitten hat und in Hallenverlängerung nach hinten versickert. Der Höhlenwind jedoch kam nicht aus dieser Versickerungsstelle, sondern aus einem ca. 10cm offenen Druckröhrenprofil auf der linken Seite der Halle. Noch am gleichen Wochenende gruben Petra und Martina Boldt die Druckröhre nach unten. Schon bald konnten wir durch die sehr eng ausgebildete Druckröhre in eine nächste Halle blicken.

Martina Boldt in der neu entdeckten Kammer "Bachschwinde"

Entdeckung der Ammonitenkammer

Am 17. April gruben wir innerhalb von 2 Stunden die noch fehlten Zentimeter, um die nächste Halle betreten zu können. Die Halle hat, genauso wie die Halle zuvor, ungefähre Ausmaße von 4m – 2,5m – 2,5m. Am Boden befindet sich ein sehr tief eingeschnittenes Bachbett. Anhand zweier Gesteinsstücke, die vom Höhlenbach transportiert wurden und in einer sogenannten „Dachziegellagerung“ sedimentiert wurden, konnte eine eindeutige Fließrichtung des ehemaligen Höhlenbachs vom Höhleninneren nach Außen (Bachschwinde) bestimmt werden. Die Halle bekam den Namen Ammonitenkammer in der Halle befinden. Am hinteren Ende der Halle zog die Decke wieder nach unten weshalb der Gang wieder auf eine Höhe von ca. 10cm zu sedimentiert war. Nach einer ausführlichen Dokumentation der Ammonitenkammer arbeiteten wir noch am gleichen Tag weiter.

Entdeckung der Abzweigkammer

Wir gruben einen 3m langen Schluf und konnten die nächste Halle erblicken. Mit diesem unglaublichen Ziel vor Augen dauerte es nicht lange und wir konnten durch ein kleines Nadelöhr in die Abzweigkammer schlüpfen. Betritt man die Kammer, steht man auf einen Lehmhügel der dann schnell nach hinten abfällt. Weiter in dieser Kluftrichtung zog eine Druckröhre stark nach unten. Vor dieser Druckröhre jedoch zweigt ca. 90° dazu ein Gang ab. Der Eingang in diesen Gang ist wie ein einladendes Tor ausgebildet. Der Gang hat eine Höhe von 2m. Weiter hinten ist der Gang wieder mit lehm verschlossen. Luftzug konnte hier nicht festgestellt werden. Ein starker Luftzug jedoch kommt aus der Druckröhre, die vorhin beschrieben wurde (5,2m/s bei 28°C Außentemperatur und einem Messquerschnitt von ca.150cm²). Diesen Tag feierten Otto, Lars und Martina bei Pizza und Cola in einer gemütlichen Pizzeria.

Wissenschaft

Eine Peilung ergab, dass sich die Abzweigkammer ziemlich genau in der Talsohle befindet, mit einer Überdeckung von 58 Metern. Bisher verlief der Höhlengang in der Talflanke.

Inzwischen hatten Felix Ziegler und Markus Boldt eine weitere Telemetrieanlage entwickelt, die nun in der Bärentalhöhle eingebaut wurde. Dabei bauten wir in der Umkehrkammer, gemäß der RSHK (Richtlinie zum Schutz des Höhlenklimas) eine Wettertür ein, um zum Beginn der Fledermausschutzzeit die Höhle so vor den starken, kalten und trockenen Winden von außen zu Schützen, die vor unseren Grabungsarbeiten nicht vorhanden waren.

Telemetriestation in der Bärentalhöhle. Alle halbe Stunde werden Luftdruck, Lufttemperatur,

Kohlendioxidgehalt und Windgeschwindigkeit gemessen.

Rechts: Otto Schwabe am Wettertor mit eingebautem Windmesser

Weiter geht’s

Bereits am nächsten Wochenende begannen wir die Druckröhre tiefer zu legen. Die Röhre entpuppte sich als sehr enge Spalte. Weiter unten knickt sie, genauso wie der Abzweiggang oben, nach links ab. Dieser sehr enge und verwinkelte Bereich konnte ungefähr 2m nach hinten verfolgt werden, bis ein Deckenschwert eine weitere Sicht verhinderte. Uns wurde klar, dass die Grabung nun immer schwieriger bzw. aufwändiger werden würde und so beschlossen wir, nun doch oben in der Abzweigkammer im hinteren Teil des Abzweigganges zu graben. Diesmal füllten wir das gegrabene Sediment in Sandsäcke. Der Vorteil dieser Technik ist, dass das gegrabene Sediment in der Höhle mobil bleibt und im Zweifelsfall nach außen transportiert werden kann.

Wir beschlossen, nach einigen Wochen doch wieder dem Luftzug zu folgen und arbeiteten unten weiter.

Der Z-Schluf

Wir brachten passendes Grabungswerkzeug in die Höhle und begannen das Gestein so weit zu bearbeiten um den verwinkelten, ca. 1,3 m hohen Bereich befahren zu können. Das Gestein entpuppte sich als äußerst massiv und so dauerte es doch einige Wochenenden bis wir endlich auch das Deckenschwert entfernen konnten. Dahinter knickte der Gang um gut 90° nach rechts ab und bildete eine runde, leider nur noch ca. 20cm offene Druckröhre aus. Wir legten sie tiefer und konnten schon bald erkennen, dass die Druckröhre am Ende, nach ca. 1,5 Metern durch ein kleines Deckenloch nach oben führt.

Martina Boldt beim Abstieg in den Z-Schluf

Durch dieses Deckenloch wehte uns der Höhlenwind entgegen, so stark, dass man Tränen in den Augen bekäme, ließe man sie länger offen! Schon bald stießen wir auch durch dieses Deckenloch und kamen in einen sehr kleine Kammer. Hier führt die Druckröhre weiter ca. 1,5 m schräg nach oben und ist mit Gesteinsbruchstücken plombiert. Zwischen diesen Gesteinsbruchstücken sieht man schwarze Spalten ins Leere führen! An dieser Stelle werden wir im April 2011 weiter arbeiten, und wir können es kaum erwarten die nächsten „kleinen Schritte“ zu machen!

Die Bärentalhöhle hat nun aktuell eine Gesamtlänge von 388 Metern.

[Stand: 2010]

nach oben

Vorherige Seite Nächste Seite

Forschungsgeschichte der Bärentalhöhle

(Kat.-Nr. 7623/06) Schelklingen-Hütten

2011-2015

Plan der Bärentalhöhle (PNG, 2500x2500 Pixel)

2011

Gleich am ersten Wochenende nach der Fledermausschutzzeit begannen wir die Steine zu bearbeiten, die uns eine weiter Sicht ins Unbekannte versperrten. Wir arbeiteten mit Spaltkeilen, um die enge Druckröhre zu verbreitern. Da in dieser engen Röhre der eigene Herzschlag akustisch extrem verstärkt wird, wurde diese Röhre Aorta getauft.

Entdeckung der Oase

Es benötigte noch 3 Wochenenden, bis wir im April endlich in die nun folgende Halle treten/schlufen konnten. Der Eingang sieht etwas bedrohlich aus, da über dem Eingang drei große Versturzblöcke hängen, die einen hohen Mergelanteil besitzen. Nach längerer Prüfung jedoch sind wir uns einig, dass sie keine große Gefahr darstellen. Man hörte bereits beim Graben, dass es in der Halle stärker tropfte, doch das Erstaunen war groß, als wir uns durch große Pfützen und durch einen kleinen Wasserlauf von der Decke kommend bewegten.

Die Halle bekam den Namen Oase und bricht die 400m Marke der Bärentalhöhle, die nun eine Gesamtlänge von 428m aufweist.

Auch in der Oase gibt es wieder Grabungsstellen:

2012

Auch 2012 wurde in der Bärentalhöhle wieder gegraben. Doch zuerst mussten nach der Fledermausschutzzeit die Säcke mit Sediment aus der Höhle gebracht werden.

Seit zwei Jahren wird das ergrabene Lehmsediment in Sandsäcke verpackt, einmal im Jahr nach draußen transportiert und auf der Deponie in Justingen entsorgt.

Da die Säcke Ende 2011 nur bis zur Riffhalle gebracht werden konnten, fing die neue Grabungssaison mit dieser großen Gemeinschaftsaktion an.

Nun müssen die Säcke "nur noch" zur Deponie geschafft werden. Dabei hat uns dann Ortsvorsteher Heinz Späth mit seiner Familie sehr geholfen!

Grabungen 2012:

Oase

Dem Luftzug in der Oase wurde weiter nach gegraben. Im Mergelversturz ging es zunächst weiter nach oben in einen kleinen Raum (vom Niveau her über der Oase gelegen). Während der Luftzug hier in einem engen Deckenspalt verschwindet, wurde beschlossen, hier in Richtung Hauptkluftrichtung nach Nordosten weiter zu graben. Die aktuelle Grabungsstelle in der Oase befindet sich in einem Verbruch aus Mergel der erst mal abgetragen werden muss, um dem Höhlenverlauf Richtung Albhochfläche zu folgen.

Klaus Sontheim mit der aktuellen Grabungsstelle im Hintergrund

Abzweiggang

Schon 2011 stellte sich heraus, dass der Gang, der in nordwestlicher Richtung von der Abzweigkammer aus steil nach unten führt, ein schönes Druckröhrenprofil an der Decke aufweist und von seiner Struktur her nach dem Hauptgang der Höhle aussieht.

Hier wird im Lehmsediment dieser Druckröhre nach gegraben in der Hoffnung, den Verbruch aus dem die Oase besteht, zu umgehen. Inzwischen wurden schon einige Meter schräg nach unten gegraben und wenn man zurückblickt, kann man sich die Mächtigkeit der Lehmauffüllung gut vorstellen. Die Wände und die Decke des Ganges sind sehr stabil und das Abgraben des Sediments ähnelt der Arbeit im Pilzgang.

Am Ende der Grabungssaison 2012 konnten wir über 400 Säcke mit Lehm aus der Höhle bringen (ca. 3000Kg).

Im Vordergrund Otto Schwabe (Projektleiter) und im Hintergrund Klaus Sontheimer. Hinter Klaus befindet sich die aktuelle Grabungsstelle im Abzweiggang.

Biologie (Biospeleologische Aufsammlungen) und Feldermauszählung 2011/2012:

Einmal monatlich wurde eine Biotour durchgeführt. In der Fledermausschutzzeit wurden zusätzlich gleichzeitig Fledermauszähl- und Bestimmungstouren in Zusammenarbeit mit AG-Fledermaus durchgeführt.

Wer hierüber und über die Forschungen in 2012 mehr wissen will, liest die entsprechenden Artikel im jeweiligen Karstreport.

|

Immer wieder anzutreffen

ein Prachtexemplar einer

Meta menardi (Höhlenkreuzspinne)

|

[Stand: Dezember 2012]

Otto Schwabe & Martina Boldt (bis 2011)

nach oben

Vorherige Seite Nächste Seite