Vetterhöhle 2007-2012

>>> zur Telemetrie

Forschungsgeschichte der Vetterhöhle

(Kat.-Nr. 7524/30a)

Plan der Vetterhöhle als PDF-File (DIN A0, Stand: Januar 2015)

Im Dezember 2006 befindet sich das Ende der Höhle im Norden fast genau unter der B28. Dieses Ende ist wieder einmal ein Versturz und es wird wieder einmal gegraben...

Der Erfolg der Grabungsaktion ist ein extrem enger Schluf, aber damit auch eine Umgehung des Versturzes. Das neue Ende der Höhle markiert eine etwa 40m hohe Kluft, der sogenannte "Knöpfchensinterschacht".

Eine Peilaktion vom oberen Teil des Schachtes aus zeigte den genauen Oberflächenpunkt zwischen der Sonderbucher Steige und der B28 und brachte die Erkenntnis, dass die Überdeckung an dieser Stelle nur etwa 10-12m beträgt. Daher fiel zu Beginn des Jahres 2008 die Entscheidung, an dieser Stelle erneut von der Oberfläche her zu graben, um einen alternativen Höhlenzugang im hinteren Teil der Vetterhöhle zu schaffen.

2009

Im Juni 2009 erfolgte der Durchbruch im Knöpfchensinterschacht. Nach fast eineinhalb Jahren kontinuierlicher Grabung, wurde der Schacht in ca. 30m Höhe, so wie berechnet, angeschnitten. Kurz zuvor war der Eingangsbereich mit einer Eingangstor und Luftschleuse versiegelt worden, um einen künstlichen Luftaustausch zu verhindern. Hierdurch versucht der HvB eine künstliche Bewetterung und damit einhergehende Änderung des Klimas weitestgehend zu verhindern. Auch am Schacht 1 der Vetterhöhle ist bereits seit Jahren eine Luftschleuse installiert. Vergleiche hierzu die "Richtlinier zum Schutz des Höhlenklimas (RSHK), welche vom HVB in der Delegiertenversammlung des LHK (Landesverband für Höhlen- und Karstforschung BW e.V.) 2010 eingebracht wurde.

Wissenschaft

Inzwischen laufen in der Vetterhöhle auch mehrere wissenschaftliche Projekte:

Geologie: Hier bietet die Vetterhöhle aufgrund ihrer teilweise 40m hohen Hallen einen perfekten Querschnitt durch die Gesteinsschichten der schwäbischen Alb.

Biologie: Die Schnittstelle zwischen aktiver Wasserhöhle und trockenen Höhlenteilen ist der optimale Ort, hochspezialisierte Höhlentiere zu erforschen.

Vermessung: Neben der normalen Vermessung der Höhle (mit Maßband, Kompass und Neigungsmesser) wurden mittels Peilsender und Empfänger alle markanten Punkte der Höhle sozusagen in der Landschaft abgebildet, professionell vermessen und in das öffentliche Vermessungsnetz eingebunden. Dadurch erreicht man eine sehr hohe Genauigkeit der Pläne.

Telemetrie: Halbstündlich ermittelte Messwerte werden drahtlos aus der Höhle auf einen Server in der Schweiz übertragen, wo die Daten Wissenschaftlern zur Verfügung stehen. Weitere Informationen und Telemetriedaten gibt es hier.

2010 - 2012

1. Biologische Aufsammlungen:

Jeden Monat wurden seit 2006 mit noch offenem Ende unter der Leitung von Petra Boldt biologische Aufsammlungen in der Vetterhöhle gemacht. Die Aufsammlungen im Bereich des Drachfelsganges fanden unter der Leitung von Robert Eckardt statt. Genaue Informationen zu den Aufsammlungsorten sind im Karstreport 2012 anhand von Höhlenplänen zu sehen. Genauso Fotos und Beschreibungen von in der Vetterhöhle lebenden Tieren.

Petra Boldt und Robert Eckardt im Drachenfals bei der Nahme einer mikrobiologischen Probe

2. Fledermauskartierung

In den Wintermonaten wurden jeden Monat in Zusammenhang mit den biologischen Aufsammlungen auch Fledermauskartierungen durchgeführt. Sie wurden unter der Leitung von Dieter Hoffman, Arge Fledermausschutz, durchgeführt.

Die Ergebnisse vom Winter 2009 / 2010 sind im Heft Speläo-Südwest (Heft 2 der höhlenkundlichen Veröffentlichungen des Höhlenvereins Blaubeuren) veröffentlicht und die Ergebnisse vom Winter 2011/ 2012 werden im Karstreport 2013 dargestellt.

Großes Mausohr im Oktober 2010 im Palast der Winde

3. Es wurden jedes Jahr mehrere Vermessungstouren durchgeführt.

3.1.

Im Nordgang war ein Verbindungsschacht in den Wolkenschlossgang gefunden worden, der sich nach oben in einem Schlot fortsetzte. Nachdem dieser Schlot erklettert war, kam man bereits nach wenigen Metern auf einem kleinen Balkon, der einen Ausblick wieder in den Nordgang ermöglichte.

3.2.

Im Wolkenschlossgang war schon seit Längerem ein kleiner Abzweig bekannt, der in Richtung Nordgang zog. Auf dem Plan war dieser Abzweig bereits angedeutet, aber nicht zu Ende vermessen und dokumentiert. Anhand der Vermessung konnten wir nun auch genau feststellen, an welcher Stelle der Gang in den Nordgang führen würde, würde man eine Lehmbarriere durchgraben. Wegen der einzigartigen Schönheit dieses Ganges wird aber eine Grabung ausgeschlossen. Auch von Seiten des Nordgangs ist die Stelle der Verbindung eindeutig in einer Kluft zu sehen.

3.3.

Ein kleiner Verbindungsgang vom Wolkenschlossgang zum Vorsee im Wolkenschloss war auch schon länger bekannt, aber noch nicht vermessen. Dieser Gang führt zuerst steil hinauf um dann plötzlich in einen Schacht abzufallen. Vom Vorsee des Wolkenschlosses kann man bequem mit dem Boot an den Schachtgrund gelangen. Es handelt sich hier vermessungstechnisch um einen Rundzug.

3.4. Vermessung des hinteren Drachfelsganges

Am Ende des hinteren Drachfelsganges warteten auch noch ein paar Meter Höhle auf ihre Vermessung. Am Ende kam sogar ein Rundzug zusammen und diese Stelle, die genau auf die Glasfelsenhöhle zuläuft, ist noch nicht ganz fertig vermessen, weil in diesem sehr schönen, aber engen Höhlenbereich die Vermessung, selbst mit den modernen DistoX-Vermessungsgeräten, seine Zeit benötigt.

4. Forschungstouren

Systematisch haben wir die Vetterhöhle abgesucht, um noch nicht vermessene Höhlengänge festzuhalten. Dabei sind wir auf mehrere noch nicht befahrene Gänge gestoßen.

Die weitere Erforschung und Vermessung dieser Gänge wird Aufgabe in 2013 sein.

Es wurden 2 weitere, interessante Stellen für eine Grabung entdeckt. Damit wären 3 Grabungsstellen in der Vetterhöhle zur Zeit auf der „Arbeitsliste“

Die Grabungsstelle in der HGH in Richtung Westen, eine Grabungsstelle im Nordgang in Richtung Westen und eine Grabungsstelle im Drachenfelsgang in Richtung Nordosten.

5. 3D-Scan

Teile der Vetterhöhle wurden mit einem 3D-Scanner aufgenommen. Dazu musste der Scanner selbst, gut in einem Pelikoffer verpackt, einschließlich Akku und Ladegerät in die Höhle verfrachtet werden. Das 30.000 Euro teure Gerät musste dabei wie ein rohes Ei behandelt werden, was natürlich unter den Bedingungen einer Höhlenbefahrung nicht gerade einfach ist. Dazu gehörte natürlich ein stabiles Stativ zur Aufstellung des Scanners und ein Koffer mit den nötigen Referenzzielen. Vermessungsgerät, um die jeweiligen Aufstellorte an den Polygonzug anbinden zu können, war ebenfalls im Gepäck der Forscher. Zur Dokumentation der sicherlich seltenen Aktion wurden Kameras und ausreichend Blitzgeräte in die Höhle geschafft. Alles in allem wurde mit 21 Aufstellungen die Walhalla und der Nordgang bis kurz hinter die Abzweighalle gescannt

Ein Bericht mit vielen Bildern ist im Karstreport 2012 nachzulesen!

Eine Scanaufnahme aus der Walhalla (links der Beginn des vorderen Landweges)

Aufstellung des Scanners im Beginn des Nordganges. Die weißen "Kugeln" sind die Referenzen, um die einzelnen Scans aneinander zu reihen. .

6. Erstellung eines neuen Zugangsschachtes in die Vetterhöhle, Teil 1

Verbaut wurde der Entdeckerschacht wegen der leichten und kostenlosen Verfügbarkeit mit Baumstämmen aus Nadelholz aus der direkten Umgebung der Grabungsstelle. Die ältesten Teile des Entdeckungsschachtes stammen von 2002. In den Jahren haben wir zwar immer wieder die Holzqualität geprüft, um sicher zu sein, dass die Schachtkonstruktion noch hält. Deshalb hatten wir uns schon im Jahr 2011 überlegt, wie nach Ablauf der Lebensdauer des Holzverbaus der Zugang zur Vetterhöhle sichergestellt werden könnte.

Als Alternativen standen zur Diskussion: Sanieren des ursprünglichen Schachtes oder Neubau.

Die Planung der Sanierung zeigte schnell die Probleme auf. Die komplexe Schachtführung hätte die Statik sehr unübersichtlich gemacht. Außerdem ist es immer unschön, wenn man eine Abstützung und einen Verbau aus Platzgründen erst entfernen muss, um sie neu zu bauen.

Daher kam schon früh Plan B zum Einsatz: Neubau.

Ein Abgleich der Lage der Höhle mit den oberirdischen Gegebenheiten führte schnell zu der Idee, den neuen Schacht auf dem Grundstück eines Anwohners und Förderers in beziehungsweise neben die Herbert-Griesinger-Halle abzuteufen.

Der genaue Ort wurde mittels geologischer Untersuchung der HGH bestimmt. Um die Decke der Halle nicht zu schwächen, sollte der Schacht direkt neben der Höhlenwand ankommen und über einen Durchgang den Zugang ermöglichen. Mittels Hochfrequenz-Peilung wurde der Ort mit der Oberfläche abgeglichen und es konnte die optimale Lage auf der Mitte des Zufahrtsweges des Grundstücks bestimmt werden. Nun fehlte nur noch der Schacht.

Im Hintergrund die Grabungsstelle in der HGH, vorne rechts der Sender zur Peilung des ersten Bohrloches

|

(vlnr) Petra Boldt, Dr. Claudio Filomena, Holger Döhmann bei der Begutachtung der Deckenstrukturen in der HGH

|

Vermessung des Peilpunktes mit dem DistoX |

Knut Brenndörfer peilt bzw. überprüft die Peilung für das erste Bohrloch an der Oberfläche |

Da eine große Bohrung aus finanziellen Gründen und wegen der Unmöglichkeit der Zufahrt eines über 100 Tonnen schweren Bohrgerätes nicht infrage kam, wurde einigen Diskussionen der Plan entwickelt, mittels 100mm Bohrungen mit einem kleineren Bohrgerät einen Kreis aus 18 Löchern mit weiteren Schwächungsbohrungen in der Mitte bis zu einer Tiefe von 22m zu realisieren.

Zuvor haben wir uns natürlich die nötigen Genehmigungen besorgt und mit dem Grundstückseigentümer per Notar die rechtlichen Fragen geklärt und in einem entsprechenden Vertrag fixiert. Unser Mitglied Dr. Claudio Filomena hat für die Genehmigung ein Gutachten erstellt, in dem die Standfestigkeit der Herbert-Griesinger-Halle beurteilt wird.

Nun konnte es losgehen, aber es passierte erst einmal - nichts.

Durch die politischen Verschiebungen bei der Landtagswahl waren plötzlich Geothermiebohrungen voll angesagt und die Unternehmen mit kleineren Bohrgeräten komplett ausgebucht.

Aber im Mai 2012 ging es dann los, das Bohrgerät plus LKW mit riesigem Kompressor arbeitete sich den schmalen Weg zur Höhle hinauf.

Anfahrt zur Höhle

Das "Kleinbohrgerät" bei der Arbeit

Unter Mithilfe einiger Vereinsmitglieder wurde eine Bohrung nach der anderen abgeteuft. Dabei musste für jede Bohrung das Gestänge mit dem Bohrkopf aus 11 Stück 2m-Segmenten zusammengesetzt und beim Ausfahren wieder zerlegt werden.

Zuerst wurde die Bohrung Richtung Herbert-Griesinger-Halle ausgeführt, um die Peilung zu überprüfen. Die Bohrung erschien bei 20m Tiefe exakt an der vorgesehenen Stelle in der Wand der HGH.

Die weiteren Bohrungen waren bei anfangs schönem Wetter eine schweißtreibende und auch ereignisreiche Arbeit, da der Untergrund sich doch geologisch als recht schwierig erwies. Insgesamt drei Bohrköpfe wurden durch Spalten im Gestein abgeschert und konnten erst im Zuge der Grabung des Schachtes wieder geborgen werden.

Nachdem nun durch die Bohrungen die Richtung für den Schacht vorgegeben und das Gestein deutlich geschwächt worden war (so der Plan), musste jetzt noch das Kellergeschoss angelegt werden. Dieses ist ein Raum um den Schachteinstieg herum zur Aufnahme der Technik.

Mittels Bagger hob Herr Brix das dafür nötige Loch aus. Die Grundplatte mit dem Ausschnitt für den vorgesehenen Schacht wurde mit Stahl armiert und mit Beton ausgegossen.

Die fertige Armierung, jetzt fehlt nur noch der Beton für die Grundplatte

Dabei wurden die ersten Erfahrungen gesammelt, wie man einem großen Betonmischer die Zufahrt zur Höhle ermöglicht. Es sollten später noch etliche Fuhren Beton plus Betonpumpe benötigt werden.

Während des JuhöFola 2012 im August wurden dann die Grabungsarbeiten begonnen.

Die ersten 50cm des Schachtes ...

Nach dem Lager wurde durch Urlaubsaktivitäten nicht mehr viel am neuen Schacht gearbeitet. Und dann, Ende September, kam eine Diskussion im Verein auf, ob wir denn überhaupt über den Häuptern der Fledermäuse, welche sich unter Umständen in der HGH befinden, mit unseren Abbruchhämmern so viel Lärm machen dürfen. Daher wurden die Arbeiten für das Jahr eingestellt.

Bei der im Winter erfolgten Fledermauszählung stellte sich heraus, dass während des Winters keine Fledermäuse in der HGH zu finden waren.

Fortsetzung Teil 2 unter: Vetterhöhle 2013-2015

7. Paläontologie in der Vetterhöhle

Die Vetterhöhle kann mit einem eiszeitlichen Fund aufwarten. Ein von Martina Boldt entdecktes Schädelfragment stellte sich in Untersuchungen von Thomas Rathgeber und Achim Lehmkuhl als eiszeitlicher Fund eines Steppenbisons aus dem Jungpleistozän (vor 12 000 bis 126 000 Jahren) heraus. Das Fragment wurde vermutlich eingeschwemmt und nicht von Menschen in die Höhle gebracht. In der Gangfüllung der „Umgehung“, wo dieses Stück gefunden wurde, wären vermutlich noch mehr Funde zu machen. Ein Bericht mit Bildern ist im Karstreport 2011 zu finden.

8. Hochwasserbeobachtungen und Telemetrie

Im Zeitraum 2010 – 2012 gab es 2 kräftige Hochwasserereignisse, die wir in der Vetterhöhle dokumentiert haben. Besonders eindrucksvoll erschien den Forschern die Geräuschkulisse vor allem in der Abzweighalle, aber auch die starke Strömung im Wolkenschloss, als der Wasserstand es zuließ, wieder dort mit dem Boot hinzugelangen.

Im Karstreport 2011 ist eine erste Auswertung der Telemetriedaten dazu nachzulesen.

Auch wurde die Telemetrie erweitert: Es gibt eine Wetterstation in der Nähe der Höhle, die die Daten für die Temperatur der Außenluft, den Luftdruck (absolut) und Regenereignisse in mm/h bzw. mm seit 0:00 Uhr des jeweiligen Tages anzeigt. Wir haben lange daran "gebastelt", aber nun ist unser Vorhaben Wirklichkeit geworden. Im Karstreport 2013 wird es einen Bericht darüber geben.

Abzweighalle weitestgehend trocken |

Abzweighalle "geflutet" (Januar 2011) |

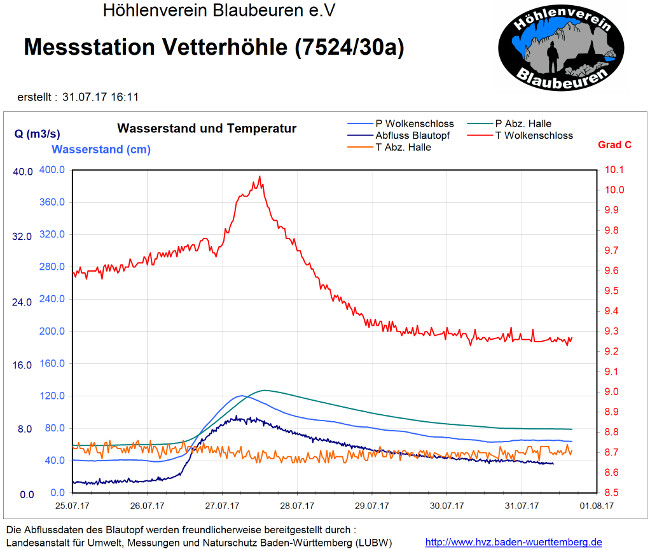

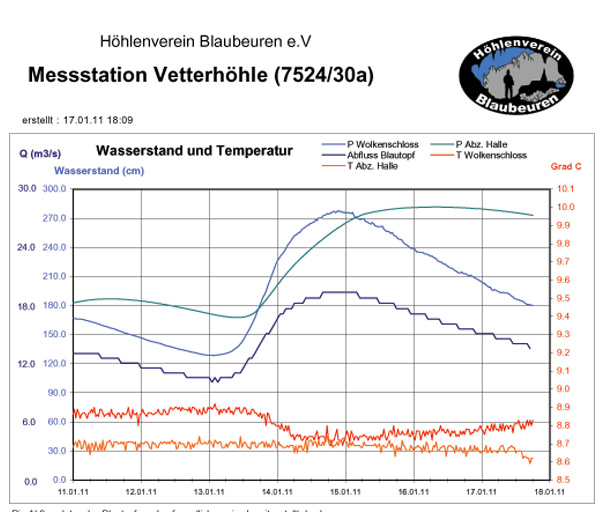

Hochwasseraufzeichnung im Januar 2011

Hochwasser durch Sommerregen und Gewitter Ende Juli 2017

9. Foto- und Filmarbeiten

Es wurden im Berichtszeitraum mehrere Fototouren, sowohl für die Erstellung des jeweiligen Höhlenkalenders, sowie auch zur Dokumentation durchgeführt. Auch unterstützen wir die Dreharbeiten für den Film „Höhlenwelt Blautopf – Neue Wege ins kalte Herz der Alb“

Die Projektleitung wurde ab 2012 von Petra Boldt übernommen.

[Stand: Februar 2018]